防災設備のお問い合わせはこちら

- 防災WEBサイトTOP/

- 火災/

- 消火設備/

- 危険物施設における消火設備の設置基準について詳しく解説します【消火設備編】

火災2020.07.07

危険物施設における消火設備の設置基準について詳しく解説します【消火設備編】

危険物施設では、多種多様な危険物を取り扱っています。万が一危険物施設で火災が発生した場合、延焼や爆発、人的被害などのリスクが格段に高くなります。そのような危険物施設における最適な消火設備とは、いったいなんでしょうか。

本記事では危険物施設における消火設備、特に第1~3種消火設備の設置基準について、1から詳しく解説します。

消火設備の区分

消火設備には5つの区分があります。正しく消火設備を設置するためには、この区分を理解する必要があります。各々が特定の種類の火災に適応しています。

本記事では特に第1~3種消火設備について解説していますので、第1種消火設備=消火栓、第2種消火設備=スプリンクラー、第3種消火設備=水や泡、ガスなどを噴射する消火設備と理解しておきましょう。

| 第1種消火設備 | 屋内・屋外消火栓設備 |

| 第2種消火設備 | スプリンクラー設備 |

| 第3種消火設備 | 水蒸気消火設備 |

| 水噴霧消火設備 | |

| 泡消火設備 | |

| 不活性ガス消火設備 | |

| ハロゲン化物消火設備 | |

| 粉末消火設備 | |

| 第4種消火設備 | 大型消火器 |

| 第5種消火設備 | 小型消火設備・簡易消火用具 |

第3種消火設備には「移動式消火設備」(火元までホースを移動させて使用する消火設備)があり、こちらは駐車場に設置されることが多いです。移動式消火設備は、危険物施設の条件によっては使用できない場合もあります。

第4種・第5種消火設備の設置基準については「危険物施設の消火器設置基準について解説します【消火器編】」にて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

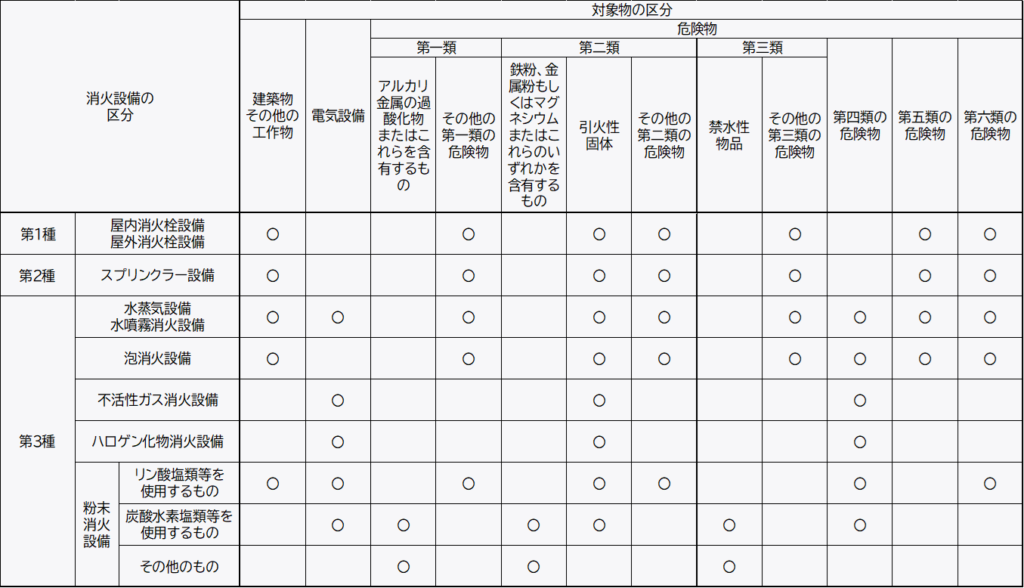

消火設備の適応性

消火設備は、建築物・危険物に応じて対応が分かれています。 消火設備の適応性を確認の上、適切な消火設備の選定を行ってください。

危険物施設別 第1種~第3種消火設備の設置基準

危険物施設は施設の規模、形態、取り扱う危険物・倍数などから、消火の困難性に応じて3つの区分に分かれています。

①著しく消火困難な製造所等

②消火困難な製造所等

③その他の製造所等

下記は消火設備設置の基本的な考え方です。加えて、特に注意すべきなのが、「著しく消火困難な製造所等」です。要件によって設置すべき設備が細かく異なりますので、次の項目でさらに詳しく解説していきます。

| 対象区分 | 消火設備 |

| 著しく消火困難な製造所等 | 第1~3種のうちいずれか1つ + 第4種 + 第5種 |

| 消火困難な製造所等 | 第4種 + 第5種 |

| その他の製造所等 | 第5種 |

「著しく消火困難な製造所等」における第1~3種消火設備設置

| 設置対象 | 設置する消火設備 | ||

| 製造所・ 一般 取扱所 | ①高引火点危険物を100℃未満の温度で取り扱うもの延べ面積1,000㎡以上以上のもの | 第1種、第2種または第3種消火設備(火災時煙が充満する恐れがある場所…第2種または移動式以外の第3種消火設備に限る) | |

| ②その他 ア) 指定数量100倍以上のもの(72条危険物を除く)※1 イ) 延べ面積1,000m以上のもの ウ) 地盤面若しくは消火活動上有効な床面積から高さが6m以上の部分において危険物を取り扱う設備を有するもの※2 エ) 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する一般取扱所※3 | 第1種、第2種または第3種消火設備(火災時煙が充満する恐れがある場所…2種または移動式以外の第3種消火設備に限る) | ||

| 屋内 貯蔵所 | ①軒高6m以上の平屋建てのもの ②建築物の一部に設ける屋内貯蔵所(令10条③)に該当するもの(引火性固体以外の第2種および引火点が70℃以上の第4類の危険物除く) | 第2種または移動式以外の第3種の消火設備 | |

| ③その他 ア) 指定数量の150倍以上の危険物(72条危険物を除く)を貯蔵し、取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く) イ)倉庫の延べ面積が150mを超えるもの(150m以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で区画されているもの又は引火性固体以外の第2類若しくは引火点が70℃以上の第4類危険物をのみ貯蔵し又は取り扱うものを除く) | 第1種の屋外消火栓、第2種、第3種の屋外泡消火栓又は移動式以外の3種の消火設備 | ||

| ①、②、③共通 | 上記消火設備のほか可燃性蒸気または可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物または室…製造所に準じて設ける | ||

| 屋外 タンク 貯蔵所 | ①地中タンク(液体の危険物) | 固定式の泡消火設備及び移動式以外の二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備 | |

| ②海中タンク(液体の危険物) | 固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の二酸化炭素消火設備またはハロゲン化物消火設備 | ||

| ③液体の危険物(第6類を除く)を貯蔵し、または取り扱うもの ア)液表面積が40㎡以上のもの イ)高さが6m以上のもの | 引火点70℃以上の第4類の危険物のみの場合 | 水噴霧消火設備または固定式泡消火設備 | |

| その他のもの | 固定式泡消火設備 | ||

| ④固体の危険物を貯蔵し、取り扱うもの 指定数量の100倍以上のもの | 硫黄のみを貯蔵し、または取り扱うもの | 水蒸気消火設備または水噴霧消火設備 | |

| その他のもの | 固定式泡消火設備 | ||

| ①~④共通 | 上記消火設備のほか可燃性蒸気または可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物または室…製造所に準じて設ける | ||

| 屋内 タンク 貯蔵所 | ①液体の危険物(第6類の危険物を除く)を貯蔵し、または取り扱うもの※2 ア) 液表面積が40m以上のもの イ) 高さが6m以上のものウ) タンク専用室を平屋建て以外の建物に設けるもので、引火点が40℃~69℃の危険物(タンク専用室以外の部分と開口のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く) | 引火点70℃以上の第4類の危険物のみの場合 | 水噴霧消火設備、固定式泡消火設備または移動式以外の二酸化炭素・ハロゲン化物・粉末消火設備 |

| その他のもの | 固定式泡消火設備又は移動式以外の二酸化炭素・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備 | ||

| ②硫黄等を貯蔵し、取り扱うもの | 水蒸気消火設備または水噴霧消火設備 | ||

| ①、②共通 | 上記消火設備のほか可燃性蒸気または可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物または室…製造所に準じて設ける | ||

| 屋外 貯蔵所 | ①塊状の硫黄のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し又は取り扱うもので囲いの内部の面積が100m以上のもの(2以上の囲いがあるときは面積を合算する) ②塊状の硫黄のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し又は取り扱うもので囲いの内部の面積が100m以上のもの(2以上の囲いがあるときは面積を合算する) | 第1種、第2種または第3種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第2種または第3種の移動式以外の消火設備に限る) | |

| 移送 取扱所 | 移送取扱所 | 第1種、第2種または第3種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第2種または第3種の移動式以外の消火設備に限る) | |

給油 | 1方のみが解放されている屋内給油所のうち上部に上階を有するもの | 固定泡消火設備 | |

| 給油所 | セルフ給油所 | 固定式泡消火設備(引火点40℃未満)を設置 | |

※1 危規則第72条第1項の危険物

※2 高引火点危険物(引火点が130度以上の第4類の危険物)のみを100℃未満の温度で取り扱うものを除く

※3 当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く

※4 当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く

※実際に消火設備を選定する場合は、危険物を取り扱うことから所轄の消防署・防災のプロ(消防設備士)に相談されることをおすすめします。

危険物施設における消火設備の選定例

【条件】

・危険物施設の種類:製造所(著しく消火困難な製造所等に該当)

・第4類の液体危険物を取り扱う

【選定方法】

1)危険物消火設備の設置基準より、第1~第3種消火設備の設置が必要か否かを確認

(第4種、第5種の消火器は別途設置必要)

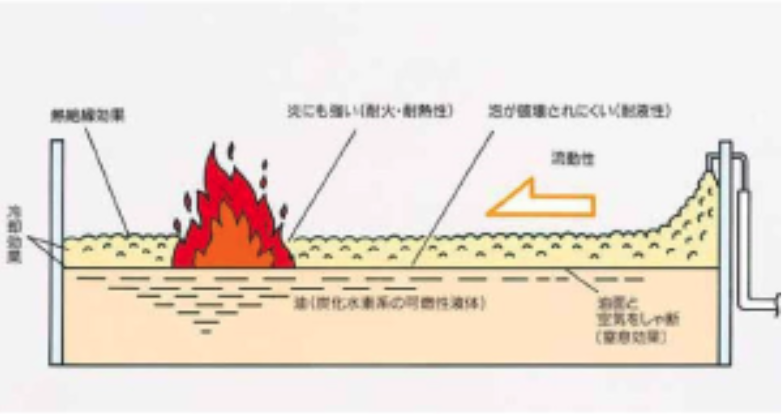

2)消火設備の適応性より、第3種消火設備を選択

3)第3種消火設備の中から、その製造所に一番適した消火設備を選択

特に泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロン1301消火設備、粉末消火設備が多く設置されています。火災の煙が充満するかどうかも消火活動上考慮する必要があり、消火設備の選択の大事な要因となります。

それぞれの消火設備には一長一短があり、安全・環境・二次被害などを考慮しながら消火設備を選択する必要性があります。

まとめ

危険物施設への消火設備設置は、取り扱う危険物や施設の広さなど、さまざまな要素によって決まります。特に「著しく消火困難な製造所等」には第1~3種消火設備のうちいずれかの設置が必須となります。また消火設備設置に加え、火災対策でお困りごとがございましたら、ぜひ初田製作所へご相談ください。

現在初田製作所では「火災発生リスク簡易診断サービス」を行っています。見落としがちな火災リスクを把握し、適切な予防策を講じることができます。この機会に自社の火災対策を見直されてはいかがでしょうか。

関連リンク

CONTACT身の回りの防災対策

防災のプロに

任せてみませんか?

ボーサイナビットでは、あらゆる場所のリスクに対して当社の持つノウハウから

ベストな解決策をご提案します。ぜひともお気軽にご相談ください。