防災設備のお問い合わせはこちら

- 防災WEBサイトTOP/

- 火災/

- 火災発生リスク特集/

- 身近に潜む火災の危険性「自然発火」とは?自然発火のメカニズムや予防方法を徹底解説!

火災2025.07.24

身近に潜む火災の危険性「自然発火」とは?自然発火のメカニズムや予防方法を徹底解説!

「火の気がないのに、なぜか火事が起きてしまった…」。そんな恐ろしい出来事が、実際に私たちの身の回りでも起こり得ます。その原因の一つが「自然発火」です。特に、多くの人が集まる施設や工場、倉庫などでは、万が一自然発火が起きれば甚大な被害につながる可能性もあります。

しかし、自然発火のメカニズムを理解し適切な対策を講じることで、そのリスクを大幅に低減することが可能です。この記事では、自然発火がなぜ起こるのか、どのような物質が危険なのか、そしてどうすれば予防できるのかを詳しく解説します。ぜひ参考にしていただき、ご自身の事業所での防火対策へお役立てください。

目次

自然発火の「メカニズム」を徹底解説

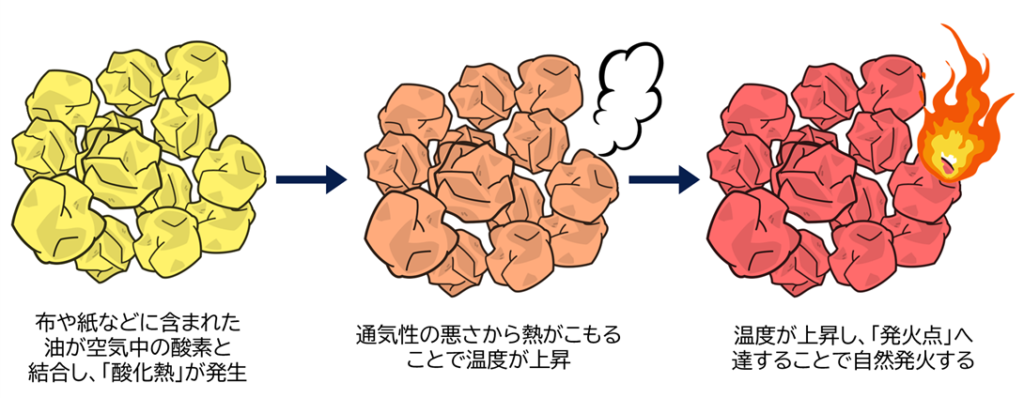

自然発火は、特定の条件が揃うことで発生します。特に多くの原因となっている「酸化熱」は以下のように進行します。

1.酸化反応による発熱

多くの自然発火の原因は、空気中の酸素と物質が反応する「酸化反応」です。身近な例では、鉄や銅が錆びるのも酸化反応です。物質が酸素と結合する際に、化学反応によって熱(酸化熱)が発生します。この酸化熱を活用したものが、使い捨てカイロです。普段の生活では換気がされていることで、この酸化熱に気づかないことが多いです。

2.熱の蓄積

油などを含んだ布や紙などを山積みにしたり、袋に入れたまま放置し続けたりした場合、発生した熱が外部に逃げず内部にどんどん溜まっていき、温度が上昇することで化学反応の速度が増します。わずかな熱でも徐々に温度が上昇していくのです。特に夏場は内部の温度が上昇しやすく、危険度が増します。

3.発火点への到達

物質の温度が上昇し続け、その物質が点火源なしに自ら燃え出す最低温度である「発火点」に達すると、最終的に自然発火が起こります。一度発火点に達すると、急激に炎を上げて燃え広がるため、非常に危険です。

このように、自然発火は私たちの想像を超える場所で発生する可能性があるのです。他にも自然発火になりうる発熱として、分解熱(セルロイド)、吸着熱(活性炭)、発酵熱(乾草や落ち葉)などがあります。

自然発火の危険性を秘めた「身近な物質」とは?

自然発火は特別な場所でしか起こらないと思われがちですが、実は私たちの身近な場所にもその危険性は潜んでいます。特に注意が必要な物質を具体的にご紹介します。

植物油や動物性油脂など不飽和脂肪酸を多く含む油脂類

サラダ油、てんぷら油、アマニ油、アロマオイルやマッサージオイルなど不飽和脂肪酸を多く含む油は、特に自然発火の危険性が高い物質です。これらの油が染み込んだ布やウエス、紙などを放置すると、油が空気中の酸素と酸化反応を起こし、熱を発生させます。使用後の油が付着したウエスをまとめてゴミ箱に捨てたり、積み重ねて置いたりすると、熱がこもりやすく自然発火に至る可能性があります。

2025年5月にも、大阪市中央区にてマッサージオイルを拭き取ったタオルを洗濯・乾燥し、乾燥後タオルをまとめて袋に入れて置いていたところ、約4時間後に自然発火した事例がございます。

植物や木材加工品

乾草、堆肥、おがくず、枯れ葉なども自然発火の原因となることがあります。これらは、内部の微生物による発酵などで熱が発生することがあります。

石炭や金属粉

石炭は、空気に触れるとゆっくりと酸化し、発熱します。特に粉砕された石炭や、大量に貯蔵されている場合には、熱が蓄積されて自然発火につながる可能性があります。 またアルミニウム粉、マグネシウム粉、鉄粉などの一部の金属粉は、非常に表面積が大きいため空気中の酸素と反応しやすく、発熱・発火を引き起こす可能性があります。

その他の物質

他にも自然発火の可能性がある物として、活性炭、セルロイド、廃電池、古タイヤ、肥料や飼料、落花生の殻、35㎜の可燃性フィルム、きな粉や番茶粉、油脂を基本成分とした塗料、天然油脂ワックスなどがあげられます。熱がこもらないよう、保管には十分気をつけましょう。

自然発火を防ぐ!今日からできる具体的な「予防方法」

自然発火のメカニズムと危険な物質を理解した上で、いかにしてそのリスクを回避するかが重要です。ここでは、具体的な予防策をご紹介します。

適切な処理方法

・使用済みの油などが付着した布やウエスは、速やかに処理する

使い終わったら、水に浸してから密閉できる金属製の容器に入れて捨てるようにしましょう。タオルなどの繊維の奥まで油が浸透すると洗濯しても油が取りきれないことがあり、そのまま乾燥機にかけると高温で自然発火が発生しやすくなります。

・できる限り一般のごみとは分別し、密集させない

一般のごみと同じ袋に入れることで通気性が確保できず、自然発火となる可能性があります。また一般のごみが周囲にあることで延焼リスクも高まります。分別を促すため、ごみ箱に注意喚起の掲示をするとなお良いでしょう。

熱がこもらない環境づくり

・通気性を確保する

熱を発生しやすい物質を保管する際は、空気の流れを確保し熱がこもらないように積み方や保管方法を工夫しましょう。

・定期的な温度管理を行う

大量に貯蔵している場合は内部の温度を定期的に確認し、異常な発熱がないか確認することが重要です。

危険物の適切な保管

・分類と表示の徹底

自然発火の危険がある物質は、明確に分類し適切な表示をしましょう。

・化学物質の特性理解

業務で使用する化学物質については、その特性や危険性を事前に十分に理解し、適切な取り扱い方法を遵守しましょう。特に消防法で定められている危険物や、その中でも第5類の「自己反応性物質」を扱う場合、できる限り多くの従業員が危険性を理解する必要があります。

定期的な清掃と点検

・整理整頓の徹底

不要なものが積み重なっている場所は、熱がこもりやすく、自然発火のリスクを高めます。自然発火が発生しづらい箇所でも、不要な可燃物は延焼のリスクとなります。特に可燃物が発生しやすい工場現場などでは、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を心がけましょう。

・消防用設備等点検

万が一の事態に備え、消火器や自動火災報知設備などの消防設備が正常に作動するか、定期的に点検しましょう。

火災リスク、見落としていませんか?

上記のような物質を扱う事業所様では、自然発火のリスクは常に存在します。しかし、“慣れ”や“固定観念”などにより、リスクを見落としたり気づかなかったりすることがございます。そこで、2014年から実施している火災リスク診断サービスの実施をされてはいかがでしょうか。この火災リスク診断では上記のような自然発火リスクも含めた、お客様固有のリスクを第三者目線で洗い出しすることができます。作業現場のリスク低減だけでなく、企業全体としてのBCP・防災意識向上などもバックアップします。

【火災リスク診断サービスの特長】

・第三者目線による、日頃気づかない火災発生リスクの「見える化」

・従業員の皆様と様々なリスク情報を共有でき、防災意識のボトムアップを支援

・防災のプロによる、きめ細やかな診断

・10年以上の診断実績(診断件数:1500件超)による、豊富な改善施策のご提案

国家資格である「消防設備士」や、社内資格として定めている「認定診断員」を取得した防災のプロが現地へ訪問し、上記のような火災リスク箇所を1つ1つ洗い出します。消防設備点検とは目的が異なり、火災発生リスク診断サービスは火災を起こさないという「火災予防」に重きを置いています。ぜひ一度火災リスク診断を受けてみてはいかがでしょうか。ご相談やお問い合わせはこちら

まとめ

自然発火は、私たち自身の行動や環境によって引き起こされる可能性のある、しかし適切な知識と対策で防ぐことができる火災の一種です。この記事では、自然発火のメカニズムや、特に注意が必要な物質、そして今日から実践できる予防方法について解説しました。

目に見えない危険である自然発火のリスクを最小限に抑え安心・安全な環境を維持するためには、継続的な意識と対策が不可欠です。もし、ご自身の施設や事業所における火災リスクに不安を感じるようでしたら、ぜひ火災リスク診断サービスをご活用ください

CONTACT身の回りの防災対策

防災のプロに

任せてみませんか?

ボーサイナビットでは、あらゆる場所のリスクに対して当社の持つノウハウから

ベストな解決策をご提案します。ぜひともお気軽にご相談ください。